DSC_1282

DSC_1280

飯能市は、まだまだ緑り豊かな街だ。八高線の陸橋のバックは飯能市街。全体として、こじんまりとした街だ。この街から秩父へとつながっていく。行楽と歴史の地域でもある。

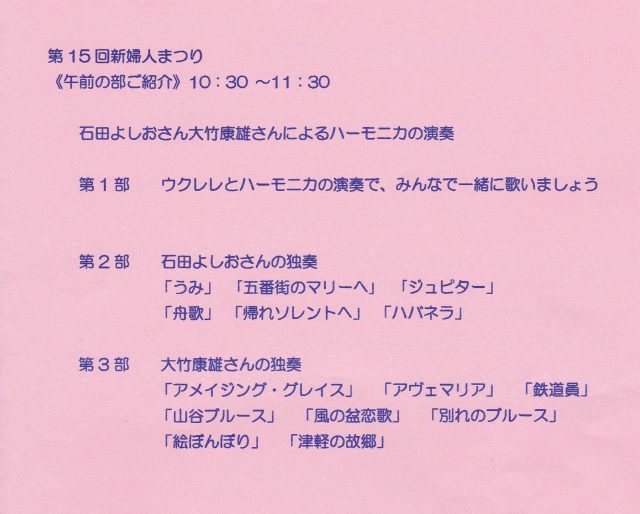

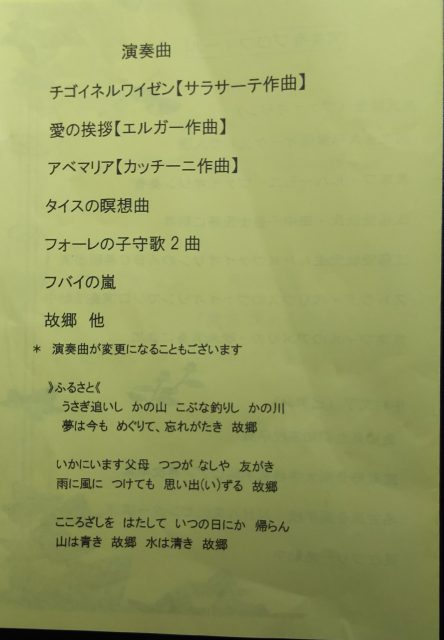

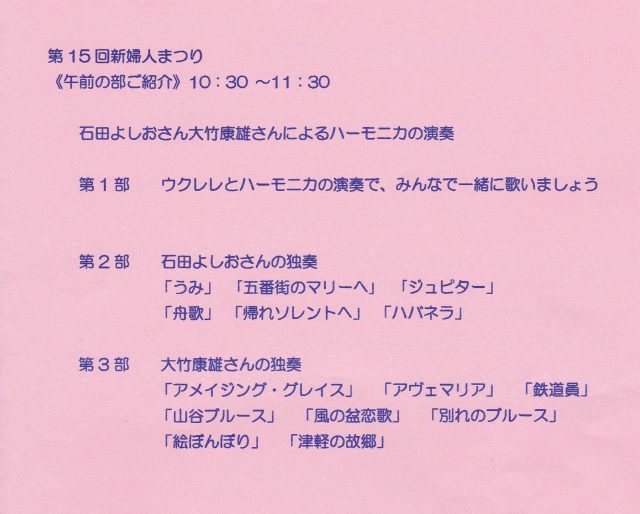

今日は、飯能市の富士見公民館の「新婦人まつり」のオープニングイベントで、複音の石田よしおさんソロ6曲とウクレレ伴奏による唄と私のアルシングルHmソロ6曲を演奏した。一度に6曲も演奏出来るのはうれしいかぎりです。日頃の練習の成果が試される。トークを交えて30分のオンステージだ。しかし、60人以上のご婦人の方々の前なので、二人ともちょつとばかし緊張気味だ。いまさらなんだしっかりせい。と言い聞かせて、演奏に集中し、なんとか大過なく進められた。今回は演奏に強弱と緩急をとり入れるように気をつけたが、これも、「ゆとりある呼吸」とそのコントロールがきめてのようである。ホルン系ハーモニカは「呼吸」からはじめて、最後も「呼吸」で終わる。ホルン系ハーモニカは、結局のところ「呼吸」のしかたの勉強に尽きるようである。

DSC_1316

それにしても、まだまだ私のウクレレ伴奏はヘタだなあ!! 多いに反省します。和音の勉強のためにはじめたウクレレ。多いに音楽全体の勉強そしてホルン系ハーモニカアンサンブルのアレンジのためにも役だっています。何より軽くて小さいので身近に置いて、試奏できるのが便利です。

今日は、マイク・音響機器等に忘れ物もなく、トラブル発生もなく、スムーズに進行できた。あらかじめもっていくものを「箱」に入れておき、ちいさなアンプですがつなぐ場所、シールド3本、音量等の「音」だしておいたのがよかった。

また、本日は、複音の「石田よしお」さん、楽しいひとときをありがとうございました。お疲れさまでした。これからもよろしく。また、新婦人飯能支部の皆さんに、このような機会をいただきましたことに感謝いたします。担当役員の皆さんおせわになりました。

DSC_1305

DSC_1297

DSC_1313

DSC_1300石田よしおさん

本日は朝から雨です。やっと梅雨らしい雨となった。今の時期に雨が適当に降らないと、水問題、農作物の生産等に影響を及ぼしてくる。さあ、大雨警報のなか、みなさんサークルに来られるかな。遠い人は心配だな。しかし、私が会場に着いた頃には、ほとんどのサークルの皆さんが着席していて驚いた。午前中に運営委員会があったようです。会のために早くからありがたいことです。こういう人たちがいるから、会が成り立っていく。これがなんとかホルン系ハーモニカ発展のためにつながっていってほしいと思います。

本日は朝から雨です。やっと梅雨らしい雨となった。今の時期に雨が適当に降らないと、水問題、農作物の生産等に影響を及ぼしてくる。さあ、大雨警報のなか、みなさんサークルに来られるかな。遠い人は心配だな。しかし、私が会場に着いた頃には、ほとんどのサークルの皆さんが着席していて驚いた。午前中に運営委員会があったようです。会のために早くからありがたいことです。こういう人たちがいるから、会が成り立っていく。これがなんとかホルン系ハーモニカ発展のためにつながっていってほしいと思います。

かぎりです。ますますのご活躍を期待しています。

かぎりです。ますますのご活躍を期待しています。

うれしいことに、このサイトからMさんという女性が当会に入会することになった。ありがとうございます。歓迎します。ともに頑張っていきましょう。

うれしいことに、このサイトからMさんという女性が当会に入会することになった。ありがとうございます。歓迎します。ともに頑張っていきましょう。