明けましておめでとうございます。皆さんお元気ですか。本当にすごい年の幕開けになりました。今年も、慎重に行動していくしかないですネ。

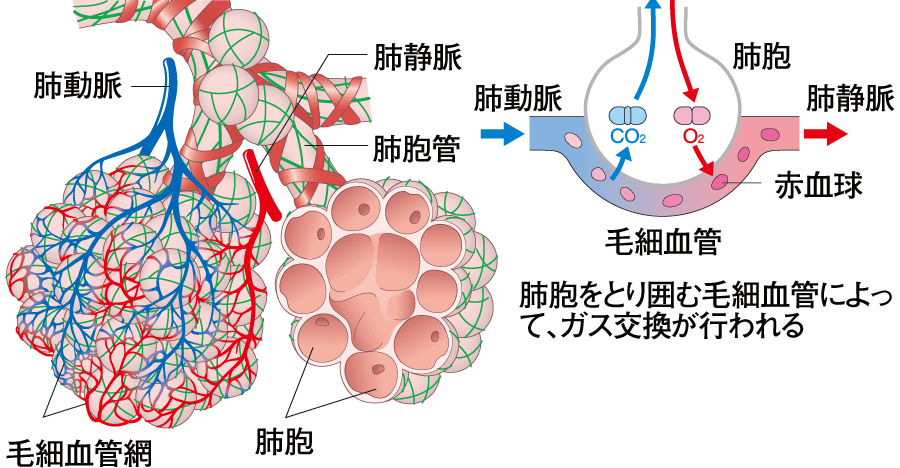

ウイルスには、人間のしきたりなどどうでもよいことなので、年末年始であろうが、ひたすら人類という宿主を求めてこれからも感染尽くすまで走り続けることでしょう。

なんだか飲食(店)がやり玉にあがっていまが、本当でしょうか。私なんかどちらかというと電車、地下鉄、バスの車内のが怖い思いをしています。感染者の方も陽性者の方も、ほとんどの方は公共交通機関を利用するでしょうからそこにも、ウイルスも集まるように思います。

駅周辺や車内で、無造作に咳をする人も多くなったように感じます。もし、あの咳がウイルスだったらと思うと、戦々恐々として乗車しています。無症状の感染者もいるというのではお手上げです。それにしても、飛行機は不規則な飛行なのに、公共交通機関はダイヤ通りに走っていることにふしぎに思います。

駅周辺や車内で、無造作に咳をする人も多くなったように感じます。もし、あの咳がウイルスだったらと思うと、戦々恐々として乗車しています。無症状の感染者もいるというのではお手上げです。それにしても、飛行機は不規則な飛行なのに、公共交通機関はダイヤ通りに走っていることにふしぎに思います。

何度も言うようですが、この新型コロナウイルスは、人類という宿主がいるかぎりひたすら感染していく性質を持っています。だからワクチン接種をいそいでいるわけです。しかし、インフルエンザのように、遅かれ早かれいつかは誰でも感染すると思った方がよいのではないでしょうか。

これからどんどん感染者の方も陽性者の方も増加していきます。更に医療崩壊(もうすでに崩壊している=自宅療養 ウイルスが自宅療養ありえぬと 風鈴 )をきたさないためにも、一日も早く、新型コロナウイルス専門の野戦病院や仮設の病院を急いで増設していく必要があるように思います。行政はここにこそ一番お金を使っていただきたいと思います。そして、医療スタッフの皆さんに、普段の数倍の報酬を支払っていただきたいものです。 ウイルスが薄ら笑いの除夜の闇 風鈴