一度見たことのある映画「関ケ原」をこんどはテレビで見ることができた。いつも思うのですが、石田三成のことを正義のひと、義、忠臣とか清涼の士、清香のひと、股肱の臣とかいろいろと形容されている。そうゆう人がなぜ戦に負けてしまったのだろうか。一般的には小早川秀秋の裏切りにより負けたのだといわれている。しかし、小早川秀秋軍は、裏切りではなく開戦と同時に西軍になだれ込んだものだとする歴史研究者もいるのです。何よりも、家康さんとの人間的スケールの違いではなかったのだろうか。

一度見たことのある映画「関ケ原」をこんどはテレビで見ることができた。いつも思うのですが、石田三成のことを正義のひと、義、忠臣とか清涼の士、清香のひと、股肱の臣とかいろいろと形容されている。そうゆう人がなぜ戦に負けてしまったのだろうか。一般的には小早川秀秋の裏切りにより負けたのだといわれている。しかし、小早川秀秋軍は、裏切りではなく開戦と同時に西軍になだれ込んだものだとする歴史研究者もいるのです。何よりも、家康さんとの人間的スケールの違いではなかったのだろうか。

私はこのコロナ禍で、歴史の転換期となった事件、本能寺の変、関ケ原、明治維新、そして、日本の敗戦など、特に、戦国ものを何十冊とネットで購入して読んできた。石田三成に関連するものだけで20冊以上よみあさった。で思ったことは、「このひとは、結局、豊臣政権のことをいちばんおもいながらも、豊臣政権をいちばんはやく潰してしまったひとなんだ」ということです。人間、戦国時代の人だって個人的には「五欲」で生きていたことでしょう。豊臣のためといいながらも、自分の五欲のためでもなかったか。高台院様(寧々様)の言うように「しばし待て・・・・時が来ればまた奉行に復帰できょうに」との助言を聞き入れず血気に走ってしまった石田三成。この「時を待つ」という言葉は私たちの生活の中でもあらゆる分野でも、いつも選択を要求されていますね。

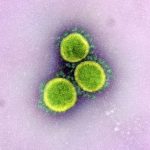

行政が第5波の教訓を忘れて、再び「自宅療養」はじめようとしている。なぜ、行政はこんな愚策を繰り返すのか。ようは、きわめて安上がりな政策だからだ。「自宅療養」で、ろくな医療も受けられず死んでいくのは個人であって、行政にとって痛くも痒くもない。行政としては

行政が第5波の教訓を忘れて、再び「自宅療養」はじめようとしている。なぜ、行政はこんな愚策を繰り返すのか。ようは、きわめて安上がりな政策だからだ。「自宅療養」で、ろくな医療も受けられず死んでいくのは個人であって、行政にとって痛くも痒くもない。行政としては 日本の健康保険制度は病気になったら、誰でも

日本の健康保険制度は病気になったら、誰でも